- মোহাম্মদ আজম

পটভূমি

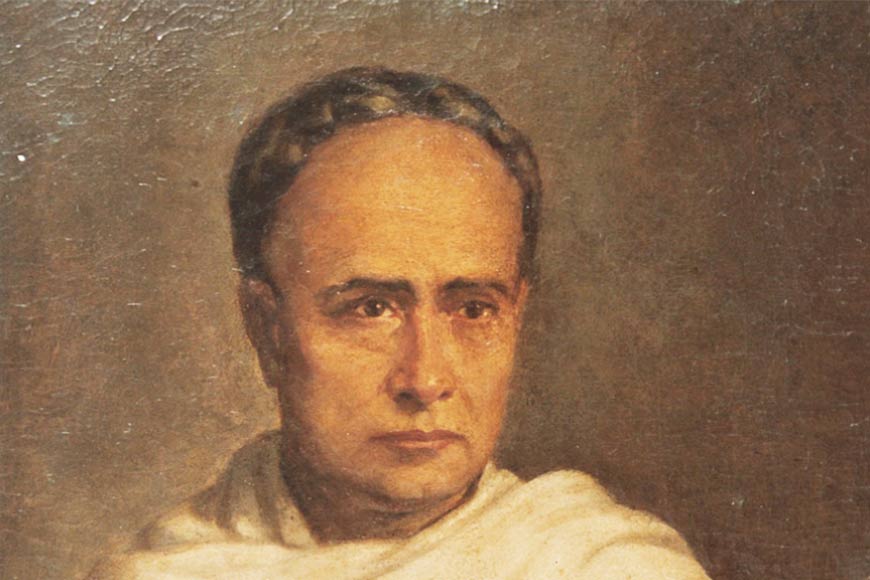

বদরুদ্দীন উমর বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় প্রাবন্ধিক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী। সম্প্রতি নব্বই বছর পেরোনোর কালে কথা উঠেছে, তাঁর লেখালেখি ও তৎপরতার মূল্যায়ন ঠিকমতো হয়নি। কথাটা অন্তত প্রাথমিকভাবে ঠিক নয়। বাংলাদেশে কার্যকর একাডেমি না-থাকায়, এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ধারা সজীব-সক্রিয় না-হওয়ায় প্রায় কারো লেখাপত্র নিয়েই মানসম্মত আলোচনা-পর্যালোচনা হয় না। উমরের ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং বিশেষত ‘মার্কসবাদী’ অভিধা সম্ভবত একটা বাড়তি কারণ হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু আলোচনা-সমালোচনা হয় নাই, এমন নয়। তাঁর সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক ট্রিলজি এবং ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ক ট্রিলজি বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় সবচেয়ে প্রশংসিত-ব্যবহৃত বইয়ের তালিকায় পড়বে।

তবে নিঃসন্দেহে বদরুদ্দীন উমর আরো আলোচিত হতে পারতেন। তিনটি গুণের সমাবেশ আছে তাঁর লেখালেখি ও কর্মতৎপরতায়। এক. তিনি সরাসরি পার্টি-করা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব; দুই. গত প্রায় ষাট বছর ধরে তিনি তুমুল সক্রিয় বুদ্ধিজীবী; তিন. একাডেমিক বা গবেষণামূলক কেতায় উৎপাদিত তাঁর বেশ কয়েকটি সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়েছে। এ তিন গুণের একত্র-সমাবেশ বাংলাদেশে বেশ বিরল ঘটনা। কাজেই বদরুদ্দীন উমর টেক্সট-রিডিংয়ের জন্য সবসময়েই একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

বর্তমান নিবন্ধে আমরা আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য বেছে নিয়েছি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ। বইটিতে তাঁর পূর্ব-বর্ণিত তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে।

বই-পরিচিতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ সোয়াশ পৃষ্ঠার ছোট একটা বই। বইয়ের মূল লেখাটি ১৯৭৩-৭৪ সালে রচিত। নাম থেকেই বোঝা যায়, উনিশ শতকের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে লেখক বিদ্যাসাগরকে স্থাপন করে বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছেন। বইতে আরো সংকলিত হয়েছে ১৯৭০ সালে বিদ্যাসাগরের দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষে লেখা আরেকটি প্রবন্ধ। ওই প্রবন্ধের একটি সমালোচনা লিখেছিলেন প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য। বদরুদ্দিন উমর প্রদ্যুম্নের জবাব দিয়েছিলেন। এ জবাবটাও বর্তমান বইতে সংকলিত হয়েছে। এ বইয়ের কলকাতা-সংস্করণ প্রকাশের পরে বেশ কিছু আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল। এর মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকায় করা অশোক রুদ্রের সমালোচনার জবাব লিখেছিলেন বদরুদ্দীন উমর। ‘শতাব্দীর বিচার প্রসঙ্গে’ নামে আনন্দবাজার পত্রিকায় পাঠানো জবাবটিও বর্তমান বইয়ের পরিশিষ্ট আকারে ছাপা হয়েছে। সব মিলিয়ে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে লেখকের বিভিন্ন সময়ের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এ বই থেকে পাওয়া যায়।

তাত্ত্বিক পটভূমি

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে ১৯৭০ সালে বদরুদ্দীন উমর যা লিখেছেন, আর ১৯৭৩-৭৪ সালে লেখা এ বইয়ের মূল অংশে যা আছে, এ দুইয়ের মধ্যে বড় ধরনের তত্ত্বীয়-প্রায়োগিক ফারাক আছে। ১৯৭০-এর প্রবন্ধটি সম্পর্কে বলা যায়, কলকাতার পুরনো মার্কসবাদী স্কুলে এ ধরনের পাঠ ছিল। এর মূল কথা হল, ভিত্তি-কাঠামোর বরাতে উনিশ শতকের সামগ্রিক তৎপরতাকে ব্যর্থতা হিসাবে দেখা। এ পাঠ কম্যুনিস্ট বলয়ে এমনকি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল ১৯৪০-এর দশক থেকে। তবে পাঠের এ ধরন কলকাতায় তখন খুব জোরালো হয়ে ওঠে নাই। এ ধরনের কথাবার্তা যতবারই হয়েছে, ততবারই বিপরীত প্রতিক্রিয়াগুলো ছিল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। বলা যায়, এগুলো ছিল ‘বাতিলমূলক’ পাঠ; আর সে কারণেই কখনো জোরালো ভিত্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

উনিশ শতক পাঠের একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্কুল শুরু করেছিলেন বরুণ দে ১৯৭০-এর কাছাকাছি সময়ে। তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধে কলোনিয়াল শাসনের বাস্তবতায় পুরো শতকটিকে দেখার একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তাব করতে পেরেছিলেন। এর একটা প্রতিফলন দেখি ভি. সি. জোসি সম্পাদিত রামমোহন রায়ের দ্বিশতবর্ষ (১৯৭২) উপলক্ষে পরিকল্পিত এবং ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত রামমোহর রায় এন্ড দ্য মডার্নাইজেশন প্রসেস ইন ইন্ডিয়া বইতে। এ বইয়ের লেখকেরা প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে উনিশ শতকের কলোনিয়াল মডার্নিটির প্রেক্ষাপটে যুগের সাধারণ আবহের পটভূমিতে রামমোহনকে বিচার-বিশ্লেষণ করার তরিকা অনুসরণ করেছেন।

উনিশ শতক বা বিদ্যাসাগর পাঠের ক্ষেত্রে বদরুদ্দীন উমর বরুণ দে বা ভি. সি. জোসিদের স্কুলের নন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কলকাতায় বিকশিত পুরনো মার্কসবাদী স্কুলের কাছাকাছি। তবে তার মধ্যেও গুরুতর ইতর-বিশেষ আছে। দেখা যাচ্ছে, তাঁর ১৯৭০-এর লেখায় পুরনো মার্কসবাদী তরিকায় উনিশ শতকের সাথে সাথে বিদ্যাসাগরও ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু বইয়ের মূল প্রবন্ধ যেটা ১৯৭৩-৭৪ সালে লেখা, সেখানে বিবেচনার পদ্ধতি মোটেই এরকম নয়। বরং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সেখানে তুলনামূলক নরম ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়েছে। এ বদলের কারণ কী?

বদরুদ্দীন উমর নিজেই এর কারণ নির্দেশ করেছেন। ১৯৭০-এর দশকে নকশাল আন্দোলন শুরু হলে বাংলা অঞ্চলের বামপন্থিদের মধ্যে নানারকম নতুন মেরুকরণ হয়েছিল। এরমধ্যে আমাদের বর্তমান লেখার জন্য জরুরি প্রসঙ্গ হল, চারু মজুমদার ও সরোজ দত্তের মতো অনেকে উনিশ শতকের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁদের সমালোচনায় বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে বাতিল হলেও বঙ্কিম ও বিবেকানন্দকে তাঁরা এ তালিকা থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। বদরুদ্দীন উমরের কাছে এ দৃষ্টিভঙ্গি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি এ দৃষ্টিভঙ্গিকে শুধু প্রতিক্রিয়াশীলই মনে করেননি, ক্ষতিকরও মতে করেছেন। তিনি চেয়েছেন একে বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিহত করতে। ১৯৭৩-৭৪ সালের প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরকে অবলম্বন করে তিনি আসলে চারু মজুমদার আর সরোজ দত্তদের অবস্থানকে নাকাল করতে চেয়েছেন। ফলে বছর তিন-চারেকের মধ্যে লেখা দুটি প্রবন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির এরকম আমূল বদল ঘটেছিল। বলা যায়, শেষোক্ত লেখায় আগের-পরের অনেক কিছুকে অস্বচ্ছ করে দিয়ে তিনি বিদ্যাসাগরকে উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছেন। আর কাজটা তিনি ঘোষিতভাবে রাজনৈতিক প্রয়োজনেই করেছেন।

বাংলার উনিশ শতকের বিচার-বিশ্লেষণের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বদরুদ্দীন উমর একটা পদ্ধতিগত ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলেছেন, এবং তার অংশ হিসাবে দুটি বর্গকে সামনে এনেছেন। একটি যুগসত্য এবং অন্যটি শ্রেণিসত্য। তাঁর বিবেচনায়, আলোচকদের কেউ কেউ যুগসত্যকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে শ্রেণিসত্যকে যথাযথ মূল্য দিতে পারেন নাই; আবার কেউ কেউ শ্রেণিসত্যকে অবলম্বন করে যুগসত্যকে লঙ্ঘন করেছেন। আলোচনার তত্ত্বীয় পটভূমির উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি দাবি করেছেন, নিজের লেখায় তিনি এ দুই বর্গের সমন্বয় সাধন করেছেন। যদি সচেতনভাবে সে চেষ্টা থাকেও, আমরা পরে দেখব, তাঁর লেখায় শ্রেণিসত্যই বেশি চর্চিত হয়েছে – যুগসত্য শেষ পর্যন্ত যথাবিহিত মনোযোগ পায়নি। কেন সচেতনভাবে চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি যুগসত্যের সাথে শ্রেণিসত্যের সুষ্ঠু সমন্বয় করতে পারেননি, তা আমরা পরে খানিকটা বলব।

মূল আলোচনার প্রধান তিন ভাগ

এ বইয়ের মূল প্রবন্ধটিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে পড়তে পারি। আলাদা করে ভাগগুলো করা নাই। তবে যে কোনো পাঠক জোরারোপের ধরন থেকে তিন পর্ব শনাক্ত করতে পারবেন। এর প্রথম অংশে আছে রেনেসাঁর পর্যালোচনা; দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসাগরের প্রধান কাজগুলোর মূল্যায়ন, আর শেষাংশে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং তার প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার।

প্রথম থেকে অন্তত আট পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লেখক বাংলার রেনেসাঁস বলে পরিচিত ও প্রচলিত ধারণার পর্যালোচনা করেছেন। এ বাবদ তিনি ইতালি তথা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সাথে বাংলার রেনেসাঁসের তুলনা করে দেখিয়েছেন, ইতালির রেনেসাঁসের মূল বা প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলার রেনেসাঁসে দেখা যায় না। তাঁর এ সমালোচনা যে একেবারে নতুন, তা নয়। কলকাতায় এর একটা ধারা আগে থেকেই ছিল; তবে তা খুব জোরালো ছিল না। সত্তরের দশকের শেষ দিকে বিনয় ঘোষ কিংবা নেপাল মজুমদাররা যেমন জোরালোভাবে বাংলার কথিত নবজাগরণ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা শুরু করেছেন, আগে ততটা জোরের সাথে কথাগুলো উঠে নাই। সেদিক থেকে বদরুদ্দীন উমরের ১৯৭৩-৭৪ সাল নাগাদ তোলা এ সমালোচনার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

তাঁর এ আলোচনার আরেকটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ইউরোপীয় রেনেসাঁর কোনো সমালোচনা করেন নাই। বরং একে আদর্শ হিসাবে ধরে আলোচনা করেছেন। আর তার সাপেক্ষে কলকাতার যে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের কথা বলা হয়, তার সীমাবদ্ধতা বা গলতির কথা বলেছেন। এখানে আমরা লক্ষ করব, এ আলোচনায় এবং অন্যত্রও, বদরুদ্দীন উমর বৃহত্তর অর্থে দার্শনিক বা চিন্তা-পদ্ধতির দিক থেকে আধুনিকতাবাদী এবং পশ্চিমের অনুসারী। রেনেসাঁর সমালোচনা তিনি যেভাবে করেছেন, তাতেই তার প্রমাণ মেলে। রেনেসাঁর সমালোচনায় এরকম প্রশ্ন আরো অনেকেই উত্থাপন করেছিলেন। এ কারণেই কলকাতার রেনেসাঁ-ধারণার যাঁরা সমর্থক বা প্রচারক, তাঁরা পরবর্তীকালে ভিন্নভাবে প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়েছেন। অনেকের কাছে কৌতূহলকর মনে হতে পারে ভেবে এখানে শিবনারায়ণ রায়ের উল্লেখ করছি। অনেকেই জানেন, তিনি সারাজীবন রেনেসাঁর একজন সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন। ঢাকার শিল্পতরু প্রকাশনী থেকে তিনি ‘রেনেসাঁস’ নামে যে বই বের করেছিলেন, তাতে প্রথম দুটি প্রবন্ধ ছিল রেনেসাঁ-বিষয়ক। একটিতে আলোচনা করেছেন ইতালির বিখ্যাত রেনেসাঁর ধরন-ধারণ সম্পর্কে; আর অন্যটিতে কলকাতা তথা বাংলার রেনেসাঁস প্রসঙ্গে। তিনি দেখিয়েছেন, ইতালির রেনেসাঁর যে বৈশিষ্ট্য, তার আলোকেই আসলে কলকাতার রেনেসাঁকে পাঠ করা যায়। দুটোরই নানারকম সীমাবদ্ধতা ছিল, আর সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রেও দুটোর মিল খুব উল্লেখযোগ্য; তদুপরি দু-ক্ষেত্রেই মহৎ-বৃহৎ, আলোকিত ও উদার ব্যক্তিদের জন্মই রেনেসাঁসের প্রধান অবদান। এ কথাটা উল্লেখ করলাম একটু ভিন্ন কারণে। আমরা দেখব, বদরুদ্দীন উমর রেনেসাঁর ব্যাপারে ক্রিটিকেল হলেও উনিশ শতকের কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো ‘আলোকিত’, ‘রুচিবান’, ‘পরোপকারী’, ‘মহৎ’ – অভিধাগুলো বা সমধর্মী অভিধা বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে উমর নিজেই ব্যবহার করেছেন – মানুষের জন্ম যে সম্ভব ছিল, তা তিনি মনে করতেন। উমর যখন লিখেছেন, তখন হয়ত বিবেচনার এ ভঙ্গিটা অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আজকাল আমরা জানি, এবং আমাদের হাতে অনেকগুলো কলাকৌশল আছে, যা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এটা এক ধরনের পদ্ধতিগত ত্রুটিই বটে।

উনিশ শতকের নবজাগরণের সীমাবদ্ধতাও নির্দেশ করেছেন বদরুদ্দীন উমর। এক্ষেত্রে তিনি খুব উচ্চারিত দুটি প্রসঙ্গেই জোর দিয়েছেন। একটি হল নবজাগরণের সম্প্রদায়গত, অন্যটি শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা। তিনি বর্ণের প্রশ্নটিও এনেছেন, এবং ঠিক কাজটিই করেছেন। কারণ, কলকাতা বা ভারতের আধুনিকায়নের ইতিহাসকে বর্ণপ্রশ্ন বাদ দিয়ে মোটেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। আর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনার যে পশ্চাৎপট তিনি ঠিক করেছেন, তা হল কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এটাও অবশ্য নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু বদরুদ্দীন উমর যেভাবে সর্বব্যাপী রূপে এ ব্যাপারটিকে তাঁর যাবতীয় পর্যালোচনার একেবারে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করেছেন, সেদিক থেকে আমরা এ বইয়ে ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই। এসবের ভিতর থেকে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি কলকাতায় জন্মাল, বদরুদ্দীন উমর দেখিয়েছেন, তার বিস্তর সীমাবদ্ধতা ছিল, এবং অনেক কিছু করে ফেলার সামর্থ্যও এ মধ্যবিত্তের ছিল না।

এভাবে পটভূমি নির্মাণ করে তিনি বিদ্যাসাগরের আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। বিদ্যাসাগরের আলোচনায়ও তিনি সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন; তবে তা প্রধান হয়ে ওঠেনি। রামমোহন রায়ের ক্ষেত্রে বা দ্বারকানাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে তিনি সীমাবদ্ধতাকেই বড় করে তুলেছিলেন; আর রামমোহনের প্রায় যাবতীয় সংস্কারমূলক বা আধুনিকায়নের কৃতিত্বকে তিনি এক-অর্থে খারিজ করে দিয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা সেরকম নয়। তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষা ও গদ্য নিয়ে আলাপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে বিদ্যাসাগরের ভাষাচর্চা ও গদ্যচর্চার সমুন্নতি নির্দেশ করেছেন। কার্যত এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিই হয়েছে তাঁর আশ্রয়। আমরা আজ জানি, বিদ্যাসাগরের গদ্যচর্চা মোটেই কেবল সাহিত্য বা সুকুমারবৃত্তি হিসাবে বিবেচ্য নয়। তাঁর ভাষারীতি ও গদ্য আবশ্যিকভাবে উপনিবেশিত মধ্যবিত্তের গড়ন, সংস্কৃত ও ইংরেজির প্রভাব এবং সে যুগের অপরাপর বাস্তবতার নিরিখেই পাঠ্য। অবশ্য সত্তরের দশকে যখন বদরুদ্দীন উমরের এ বই রচিত হয়েছিল, তখনো এ ব্যাপারগুলোকে এভাবে দেখার ধারাক্রম গড়ে ওঠেনি। এ ধরনের বিবেচনা তখন কেবল শুরু হয়েছিল। এরপর উমর আলোচনা করেছেন বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-সংক্রান্ত অবদান নিয়ে। বিদ্যাসাগর তৎকালীন সরকারের শিক্ষাবিভাগের অন্যতম কর্তাব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজে অনেকগুলো পাঠ্য বই – বিশেষত প্রাইমারস – লিখেছেন; লিখেছেন পড়ানোর কাজে ব্যবহারের মতো আরো অনেক বই। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, কাজ করেছিলেন পরিদর্শক হিসাবে; এছাড়া উদ্যোগ নিয়েছিলেন নারীশিক্ষা, বাংলা ভাষায় শিক্ষাসহ জনশিক্ষার অনেকগুলো খাতে। সেগুলো ঠিকমতো কার্যকর হয় নাই। কিন্তু তাঁর উদ্যোগ-উদ্যমের গুরুত্ব তাতে নষ্ট হয় না। বদরুদ্দীন উমর বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু অতটা ক্রিটিকেল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাতে পাওয়া যায় না। পঞ্চাশ বছর আগে এ ধরনের ব্যাপারগুলোতে ক্রিটিকেল পাঠের নজিরও খুব একটা ছিল না। আজকাল যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেমন গেল বছর দেবোত্তম চক্রবর্তী বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বিদ্যাসাগর: নির্মাণ-বিনির্মাণ-পুনর্নির্মাণ নামের যে বই প্রকাশ করেছেন, তাতে বিদ্যাগরের শিক্ষা-উদ্যোগগুলোর সমালোচনাধর্মী পর্যালোচনা যথেষ্ট পাওয়া যায়। উমরের বইয়েও অবশ্য কিছু শ্রেণিগত ও বর্ণগত সীমাবদ্ধতার উল্লেখ আছে। সে ধরনের উল্লেখ আমরা অন্য বই যেমন বিনয় ঘোষের বইতেও পাই।

পরে একাধিক অধ্যায়ে তিনি আলাপ করেছেন বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড, যেমন বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ নিয়ে। বিধবাবিবাহ প্রচলনের উদ্যোগ, যাকে বিদ্যাসাগর নিজে এবং অন্যরাও তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করতেন বা করেন, সেটা কেন এত ব্যর্থ হল, তা নিয়েও বদরুদ্দীন উমর আলোচনা করেছেন। বিদ্যাসাগর এ কাজগুলো করেছিলেন ১৮৬০-এর আগে। বদরুদ্দীন উমর উল্লেখ করেননি, কিন্তু আমরা এখন জানি, ঘটনাটা ঘটেছিল আসলে ১৮৫৭-র আগে এবং পরে। সিপাহী বিদ্রোহের আগে কলোনিয়াল শাসকদের মধ্যে ইঙ্গবাদী স্কুল অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিল; কিন্তু পরে শাসকপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, প্রাচ্যবাদী ধ্যানধারণাকে, অর্থাৎ ভারতীয়দের মতো করেই ভারত-শাসনের ব্যাপারটাকে আবার শাসনকাজে মুখ্য করে তোলা হবে, যেমনটা ছিল ১৮২৯-এর আগে। বদরুদ্দীন উমর ব্যাপারটাকে এভাবে দেখেন নাই; কিন্তু তিনি পরিষ্কার খেয়াল করেছেন, ১৮৬০-এর পরে বিদ্যাসাগরের সংস্কার-আন্দোলনগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে। তখন অন্য ধরনের চিন্তাভাবনার মানুষের সংখ্যা বাড়ছিল। বদরুদ্দীন উমর স্বভাবতই সে ধরনের চিন্তাভাবনার প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাব্যস্ত করেছেন। আমরা সে ব্যাপারে পরে আসব।

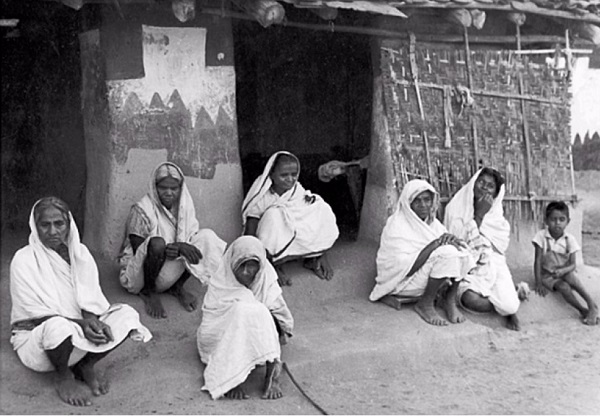

প্রশ্ন হল, বিদ্যাসাগরের এই যে মহত্ত্ব, – উমর বিদ্যাসাগরের ‘মহত্ত্বে’র ব্যাপারে একবিন্দু সন্দেহ পোষণ করেন নাই – এবং মহৎ উদ্যোগ, সেগুলোর সীমাবদ্ধতা এবং ব্যর্থতার কারণ কী? উদ্যোগগুলো আসলেই ব্যর্থ হয়েছিল। বৃহত্তর সমাজ তো দূরের কথা, কলকাতার জনপরিসরেও এগুলোর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েনি। এগুলোর ভাবগত প্রভাব অবশ্য কম ছিল না – বিশেষত আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে এবং উদারনীতিবাদী ডিসকোর্সের প্রসারের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব অনেক বেশি ছিল। বদরুদ্দীন উমর এ উদ্যোগগুলো প্রত্যক্ষত ব্যর্থ হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে। তাঁর মতে, মধ্যবিত্ত বিদ্যাসাগরকে ধারণ করতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর চলে যাচ্ছেন সাঁওতাল পরগণায়, আর লিখে জানাচ্ছেন, তাঁর বন্ধুদের চেয়ে কিংবা কলকাতার মধ্যবিত্তের চেয়ে ওখানকার মানুষজন অনেক ভালো। উমর সে কথার উল্লেখ করেছেন, আর বলেছেন, পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে মধ্যবিত্তের শ্রেণিগত অপ্রস্তুতির কারণে। ওই অপ্রস্তুতিও আবার ঘটেছে কলোনিয়াল শাসনের বাস্তবতায়।

এভাবে বদরুদ্দীন উমর বিদ্যাসাগরের আলোচনা শেষ করেছেন, কিন্তু বইটির তখনো প্রায় এক-চতুর্থাংশ বাকি আছে। সে অংশটাতে তিনি আদতে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা করেছেন। বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। কিন্তু ১৮৬০-এর পরে তিনি ভাবগতভাবে আর কলকাতার প্রধান চরিত্র নন। প্রধান হয়ে উঠছেন বঙ্কিমচন্দ্র। উমর এই বঙ্কিমের সমালোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বঙ্কিমকে একবিন্দুও ছাড় দেননি। যেমন আগের জমানায় রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথের আলোচনায় তিনি ‘অতিরিক্ত’ ক্রিটিকেল ছিলেন, এমনকি ইয়ংবেঙ্গলের ক্ষেত্রেও, ঠিক তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর কোনো আনুকূল্য পান নাই। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরণের জন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষক-বিরোধী ছিলেন, জমিদারের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং ব্রিটিশ শাসনের ধামাধরা ছিলেন। এর কোনো কথাই তিনি কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে তোলেননি।

উপরে আমরা বইটির যে তিন ভাগের আলোচনা করলাম, তার তিনটাতেই বদরুদ্দীন উমর উৎপাদন-কাঠামোর একটা দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন। সেটা হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি প্রায় কোথাও কোনো ছাড় দেননি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ প্রবন্ধের একটি সিদ্ধান্ত – বাংলার আধুনিক ইতিহাস বস্তুত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাস – তিনি বঙ্কিমের কাছ থেকেই হোক, বা নিজের সিদ্ধান্তের বশেই হোক, সম্পূর্ণত অনুমোদন করেছেন। একজন ধ্রুপদি মার্কসবাদী হিসাবে উমর বরাবরই – এবং এ বইয়েও – ভিত্তি-কাঠামোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বইতে ওই ভিত্তি-কাঠামো হিসাবে তিনি আগাগোড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বিবেচনায় রেখেছেন। দ্বিতীয় যে ব্যাপারটিতে তিনি মনোযোগ দিয়েছেন, তা হল শ্রেণিগত বিবেচনা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি বারবার বলেছেন, কলকাতার ওই ‘আলোকিত’ মধ্যবিত্ত-জনগোষ্ঠী কৃষকদের দিকে মোটেই মনোযোগ দিতে পারে নাই। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিতকে এতটা গুরুত্ব দিলেও একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা থেকে বদরুদ্দীন উমর কি নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন? আমরা বলব, না, তিনি পারেন নাই। তাঁর পদ্ধতি দাবি করছে, এ আলোচনায় ব্যক্তি প্রধান হয়ে উঠবে না। কিন্তু এ বইতে তিনি পদ্ধতির চাহিদা পূরণ করতে পারেননি। রামমোহন বা বঙ্কিমের ক্ষেত্রে পারেননি, যেখানে তিনি মুখ্যত নেতিবাচক সমালোচনা করেছেন; আবার বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও পারেননি, যেখানে তিনি বারবার বলেছেন, বিদ্যাসাগরের মাহাত্ম্য অন্যদের সীমাবদ্ধতার কারণেই মার খেয়ে গেছে। তিনি বারবার বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্যের কথা বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত গুণের ফিরিস্তি দিয়েছেন। আবার তিনি রবীন্দ্রনাথকে বহুবার উদ্ধৃত করেছেন, যেনবা রবীন্দ্রনাথের যে কোনো সাক্ষ্য বা সিদ্ধান্তেই তাঁর সায় আছে। এই যে তিনি বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত গুণকে এতটা প্রাধান্য দিচ্ছেন, কিংবা রবীন্দ্রনাথের মত-মন্তব্যকে ভিত্তি করে নিজের বক্তব্য সাজিয়েছেন, তা আসলে সচেতন বা অচেতনভাবে তাঁর ব্যক্তিকেন্দ্রিকতারই প্রমাণ বহন করে। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা আরো বড় হয়ে উঠেছে। আমাদের হয়ত মনে পড়বে, ঠিক এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আহমদ ছফা পরে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তাঁর বিখ্যাত বইটি লিখেছিলেন। দু-ক্ষেত্রেই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও যুগসত্যের তুলনায় জোরটা পড়েছে ব্যক্তির উপর। বলা বাহুল্য, একে পদ্ধতির দিক থেকে মোটেই প্রশংসনীয় বলা যায় না।

আরো কয়েকটি প্রসঙ্গ

আলাদাভাবে উল্লেখিত হয়নি, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এমন কয়েকটি প্রসঙ্গে মন্তব্য করা যাক। একটি হল, ‘বাঙালি সমাজ’। আমাদের ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের আলাপে পরিভাষাটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলাপটি বোঝার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ বইয়ের উদাহরণ দেয়া যাক। শিবনাথ শাস্ত্রী এ বইতে খুব অল্পকিছু মানুষের আলোচনা করেছেন। কিন্তু দাবি করেছেন, আলোচনাটা ‘বঙ্গসমাজে’র। এ সমস্যা শুধু বিশেষ আর সামান্যের নয়; বরং বিপুল অধিকাংশ মানুষকে হাওয়া করে দিয়ে জনা-কয়েক মানুষকে সমগ্র বলে চালানোর অন্যায্য প্রক্রিয়া আছে এখানে। কাজটা একটু ভিন্ন অর্থে বদরুদ্দীন উমরও করেছেন। তিনি বারবার কৃষকসমাজের কথা বলেছেন। বারবার দেশের আপামর মানুষের কথা বলেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ‘বাঙালি’ অভিধাটি তিনি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে পারেননি। কলকাতার একটা সময়ের কিছু মানুষের বিশেষ ধরনের কর্মকণ্ডকেই তিনি বাঙালিসমাজের কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করেছেন। আসলে তিনি মুসলমান সমাজকেই এর আওতাভুক্ত করতে পারেননি। বরং ভাষার ক্ষেত্রে, ‘ধর্মচর্চা’র ক্ষেত্রে, ‘আধুনিকতা’র ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানকে তিনি বিচার করেছেন কলকাতায় উনিশ শতকে উৎপাদিত বর্গগুলোর সাপেক্ষে। বলা যাবে, উনিশশ সত্তরের দশকে এসব আলোচনায় যে গলতি ও সীমাবদ্ধতা ছিল, বদরুদ্দীন উমরের এ বইতে তা আছে। অবশ্য আজকাল আমরা এসব ব্যাপারে যতটা সতর্ক, উনিশশ সত্তরের দশকে ঠিক এ পরিমাণ সতর্কতা আশা করাটা হয়ত সঙ্গতও নয়।

দ্বিতীয় ধাপে আলাপ করতে চাই ধর্ম প্রসঙ্গে। ধর্মকে পুরো বইতে, এবং মোটের উপর তাঁর অন্য রচনায়ও, বদরুদ্দীন উমর দেখেছেন অনেকটা পুরনো মার্কসবাদী কায়দায় – ইউরোপীয় মার্কসবাদ নয়, বাংলা অঞ্চলে উনিশশ বিশের দশক থেকে চালু হওয়া পুরনো ধারায়। তিনি ‘ধর্ম’ ও ‘প্রগতি’র একটা যুগ্ম-বৈপরীত্য তৈরি করে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ ধরনের বাইনারি ইতিহাস বুঝতে আমাদের খুব একটা সাহায্য করে না। ওইকালে এভাবে দেখাই ছিল প্রভাবশালী ডিসকোর্স, এবং তিনি ওই ধারাই অবলম্বন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, উমর যে বঙ্কিমের তুলনায় বিদ্যাসাগরকে এতটা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, তার প্রধান কারণ এই যে, বিদ্যাসাগর ধর্মের ব্যাপারে সংশয়বাদী ছিলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর মতে, ছিলেন ধর্মকেন্দ্রিক। আমরা জানি, এভাবে দেখাটাই দাপুটে রেওয়াজ; যদিও একেবারেই ভিন্ন বা উল্টা মতামতও আছে। বদরুদ্দীন উমর পুরো আলোচনায় ধর্মকে একটা আলগা উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এটা যে সামগ্রিক জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এটা যে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার অংশ, এবং ‘প্রগতি’ বলে যদি সত্যিই কিছু থেকে থাকে, এটা যে তারও অংশ, তিনি সেভাবে ব্যাপারটাকে দেখেননি, বা দেখতে পারেননি। আবার মনে করিয়ে দিই, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এভাবে ব্যাপারগুলোকে দেখাই প্রভাবশালী ডিসকোর্স ছিল।

জ্ঞানতাত্ত্বিক সংকট ও সম্ভাবনা

আমরা এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ বইয়ের কয়েকটি দিককে সমস্যায়িত করলাম। একে বলতে পারি এ বইয়ের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত সংকট। বদরুদ্দীন উমর ঔপনিবেশিক শাসনকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মুৎসুদ্দি পুঁজি দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন। জমির সাথে ‘সামন্ত’ ভাবধারার সম্পর্কও তাঁর কাছে নিশ্চিত সম্পর্ক। এভাবে না দেখে তিনি যদি পুরো ব্যাপারটিকে ‘ঔপনিবেশিক সম্পর্ক’ হিসাবে দেখতেন এবং বুঝতে চাইতেন, তাহলে বিদ্যাসাগরকে আর ব্যক্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হত না। বিদ্যাসাগরকে তিনি যে আলগা করে দেখতে পেরেছেন, তার গোড়ায় আছে তাঁর এসব অনুমান। রামমোহনের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন, রামমোহনের জমিদারির সাথে সম্পর্ক ছিল, এবং ব্রিটিশ কোম্পানি-সরকারের সাথেও মুৎসুদ্দি-পুঁজির সূত্রে স্বার্থের সম্পর্ক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তিনি জমিদারির সাথে সম্পর্ক এবং চাকরিসূত্রে কলোনিয়াল প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক দেখেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সাথে এ ধরনের কোনো সম্পর্ক দেখতে পান নাই। ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার দিক থেকে বিচার করলে তিনি দেখতে পেতেন, বিদ্যাসাগরের সাথে কলোনিয়াল প্রশাসনের সম্পর্ক ছিল তুলনায় আরো গভীর। তাঁর ভাষাচর্চা কিংবা শিক্ষা-সংস্কার গভীরতর ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ারই প্রকাশ। ওই কাল-পরিসরে যেভাবে পশ্চিমায়নকে আধুনিকায়ন হিসাবে দেখা হচ্ছিল, যেভাবে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় লিবারেলিজম চর্চিত হচ্ছিল কলকাতায়, তারই বিচিত্র প্রকাশ দেখি বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারসহ নৈতিক নানা অবস্থানে। তাতে ব্যক্তি হিসাবে বিদ্যাসাগরের অবদান নস্যাৎ হয় না, কেবল ব্যক্তি কালের সত্যের অধীন হয়ে ওঠেন। কাজেই ব্যক্তিকে কাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আর আলাপ করতে হয় না।

উদাহরণ হিসাবে কাছাকাছি সময়ে রচিত কয়েকটি রচনার উল্লেখ করি। বরুণ দে আর ভি সি জোসির রচনার কথা আগেই বলেছি। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত অশোক সেনের গ্রন্থ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এন্ড হিজ ইলিউসিভ মাইলস্টোনস। কলোনিয়াল প্রসেস হিসাবে দেখার কারণে এসব রচনায় উনিশ শতক হাজির হয়েছে যুগসত্য হিসাবে, যা বদরুদ্দীন উমরের সচেতন আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয়নি।

অবশ্য সত্যের খাতিরে বলতে হয়, কলকাতার যে স্কুলের কথা আমরা এখানে বললাম – এর সাথে আরো যোগ করা যায় সাবলটার্ন স্কুলের নাম – তাদের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বদরুদ্দীন উমরের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তিনি একদিকে ‘সত্য’-অন্বেষণ জমানার মানুষ; দার্শনিক ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ‘আধুনিক’; অন্যদিকে তাঁর দরকার সিদ্ধান্ত – যা সরাসরি মাঠের রাজনীতিকে প্রভাবিত করবে। এ অবস্থান থেকে কয়েকটি ব্যাপারে তিনি দৃঢ় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন।

এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কৃষক-প্রশ্নে বা আরো ভালোভাবে বললে কৃষক-প্রশ্ন বিষয়ে ভদ্রলোক শ্রেণির মনোভাব সম্পর্কে তাঁর অবস্থান। গত অন্তত দেড়শ বছর ধরে প্রসঙ্গটি আমাদের ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক সন্দর্ভে বিচিত্রভাবে আলোচিত হচ্ছে। ভদ্রলোকেরা পত্রপত্রিকায় কৃষকদের নিয়ে লিখেছেন, এবং কেউ কেউ পৃথক গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। তার বরাত দিয়ে কেউ কেউ – যেমন নরহরি কবিরাজ – দেখাতে চেয়েছেন, কৃষকদের ব্যাপারে ভদ্রসমাজের যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বদরুদ্দীন উমরের অবস্থানই ঘাতসহ। তিনি মনে করেন, কৃষকদের প্রতি ভদ্রলোকদের সহানুভূতির কোনো মর্মগত তাৎপর্য ছিল না। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ প্রবন্ধটিকেও তিনি এক্ষেত্রে আমলে আনেননি। বলেছেন, নিজের ঔপন্যাসিক প্রতিভা ব্যবহার করে, আর মানবতাবাদী লব্জ ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্র আসলে জমিদারদের অন্যায্য আচরণগুলোতে ভিন্নভাবে ন্যায্যতা দেয়ারই বন্দোবস্ত করেছেন। কৃষকের প্রকৃত স্বার্থ ও লাভালাভের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন বলেই উমরের পক্ষে এরকম অবিচল সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভবপর হয়েছে।

এ বইয়ে বদরুদ্দীন উমরের আরেকটি অবস্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খুবই বিরল অথচ গুরুত্বপূর্ণ শনাক্তি। তিনি বলেছেন, ঐতিহাসিক কারণেই কলকাতার হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে একটা সম্প্রদায়গত বা ক্ষেত্রবিশেষে সাম্প্রদায়িক ঝোঁক তৈরি হয়েছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ঘটনাটা ঘটেছে। বিশ শতকের গোড়ায় যখন ‘সন্ত্রাসবাদী’ আন্দোলন তথা অনুশীলন, যুগান্তর ইত্যাদি দল গঠিত হতে থাকে, তখন ওই মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণেই তা হয়েছিল, আর সে কারণেই এসব আন্দোলনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঝোঁক দেখা গেছে। অনেক পরের নকশাল আন্দোলনেও উমর একই ধরনের প্রবণতা – আকারে-প্রকারে পার্থক্য সত্ত্বেও – লক্ষ করেছেন। কিন্তু তাঁর অন্য শনাক্তিটি আরো বিস্ময়কর। তিনি খেয়াল করেছেন, উনিশশ বিশের দশকে কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত তরুণরাই প্রধানত এ পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। পার্টিতে তাঁদের রীতিমতো আধিপত্য ছিল। সে সুবাদে পুরনো সাম্প্রদায়িক ঝোঁক কম্যুনিস্ট পার্টিতেও প্রবেশ করেছিল। বাংলাদেশের সামগ্রিক ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ শনাক্তি উমর অন্য কোথাও বিশদ করেছেন কি না, জানি না; কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায়, পার্টি-রাজনীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার কারণেই তিনি এরকম স্পর্শকাতর সিদ্ধান্তে এত দৃঢ়তার সাথে পৌঁছাতে পেরেছেন।

পরিশেষ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো গবেষণাগ্রন্থ নয়। তার কারণ, আমরা বিদ্যাসাগর বিষয়ে পুরনো ধাঁচের উৎকৃষ্ট গবেষণাগ্রন্থ যথেষ্ট পেয়েছি। আর নতুন ধরনের কাজও হয়েছে বেশ কয়েকটি। কিন্তু গভীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রচনায় যা হয়, বিশেষত যে রচনাটা গভীর অভিনিবেশের সাথে কোনো রাজনৈতিক প্রয়োজন ও নিষ্ঠায় রচিত হচ্ছে, সেখানে বিচিত্র ধরনের দৃষ্টি-উন্মোচনকারী উপাদান পাওয়া যায়। এ বইতেও তা আছে। এর কিছু অংশের আলোচনা আমরা আগে করেছি। এর বাইরেও এ বইটি আরো অন্তত দুটি কারণে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। প্রথমত, এ বইটি লেখা হয়েছিল সত্তরের দশকের একেবারে শুরুতে, যখন উনিশ শতক ও বিদ্যাসাগর সম্পর্কে ক্রিটিকেল আলোচনার সবেমাত্র সূত্রপাত হয়েছে। ফলে ঐতিহাসিক এ কৃতিত্বটা এ বইয়ের লেখক পাবেন। দ্বিতীয়ত, গভীরভাবে উপনিবেশিত অঞ্চল হওয়ায় বাংলাদেশে বস্তুত উনিশ শতকের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে কোনো ক্রিটিকেল ডিসকোর্স গড়ে উঠে নাই। বদরুদ্দীন উমর এ বইয়ের মধ্য দিয়ে কাজটা শুরু করেছেন সত্তরের দশকের গোড়ায়। এ বই নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অগ্রসর বিদ্বৎসমাজকে প্রভাবিত করেছে। কোনো কোনো বিবেচনায় এর প্রাসঙ্গিকতা আজো ফুরায়নি। বিশেষত বদরুদ্দীন উমরের চিন্তার প্রবণতা ও পদ্ধতিগত যে কোনো বিবেচনায় এ গ্রন্থ জরুরি নমুনা হিসাবেই বিবেচনার যোগ্য।

- বদরুদ্দীন উমরের নব্বই বছর পূর্তি উপলক্ষে ‘সংবিৎ’ দুইদিন ব্যাপী অনলাইন আলোচনার আয়োজন করেছিল। বর্তমান প্রবন্ধটি সেখানে উপস্থাপিত আমার বক্তব্যের খানিকটা পরিমার্জিত লিখিত রূপ।